虹が見えた

11月11日(月)16:18の写真です。

11月11日(月)16:18の写真です。強い雨が降っているのに、窓の方がやけに明るくて変な天気でした。6年生男子が窓を開けてみたら、虹が見えました。二重の虹でした。マイモールの方向です。

2019年11月11日 23:00

小中学生を基礎から応用まで指導しています。

ホーム ≫ ブログページ ≫

11月11日(月)16:18の写真です。

11月11日(月)16:18の写真です。

10/25(金)の朝、エビガラスズメのサナギが羽化していることに気付きました。余分な水分を排出した後でした。目が黒くて丸くてかわいいです。

10/25(金)の朝、エビガラスズメのサナギが羽化していることに気付きました。余分な水分を排出した後でした。目が黒くて丸くてかわいいです。 10/1(火)、プランターの朝顔の土の中からサナギになりかけている幼虫を見つけました(左)。

10/1(火)、プランターの朝顔の土の中からサナギになりかけている幼虫を見つけました(左)。 羽化翌日の成虫の写真です。

羽化翌日の成虫の写真です。 10/20(日)、『子育て支援メッセ2019』(産業展示館4号館)の学研教室ブース内で、

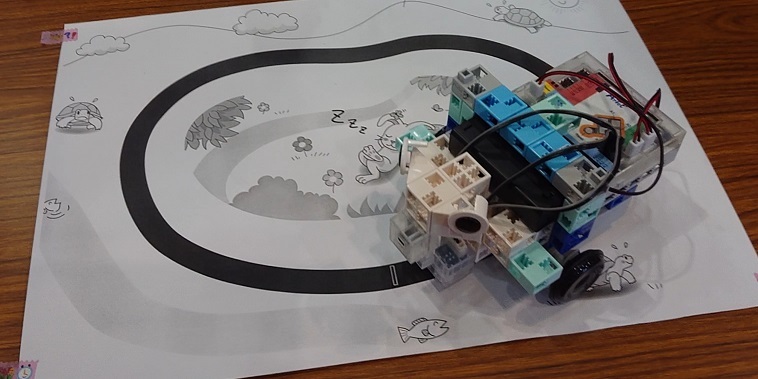

10/20(日)、『子育て支援メッセ2019』(産業展示館4号館)の学研教室ブース内で、

「歩行者用信号機」のLEDを点滅させる「プログラミング体験」をしてもらいました(対象は小3以上)。7回とも毎回盛況でした。

「シャワー付き洋式トイレ」と「ライントレースカー」(写真)をデモしました。

「(学研教室の前に)カマキリおる!」と、学研の帰りにMK君が見つけてくれました。

「(学研教室の前に)カマキリおる!」と、学研の帰りにMK君が見つけてくれました。

スマートフォンからのアクセスはこちら